糸満海人の歴史と文化を伝える生きた資料館「糸満海人工房・資料館」

糸満海人の歴史と文化を伝える生きた資料館「糸満海人工房・資料館」

Reading Material

歴史文化

初回投稿日:2016.06.28

最終更新日:2024.07.19

最終更新日:2024.07.19

那覇空港からバイパス331号線をクルマで南下すること約20分。海人(漁師)の町として知られる糸満市(いとまんし)にユニークな資料館があります。その名は、「糸満海人(ウミンチュー)工房・資料館」。勧農政策を推し進めた首里王府が例外的に漁業を認めていたとされる糸満。この地ならではの資料館は、糸満海人の歴史・文化の保存・継承を担っています。

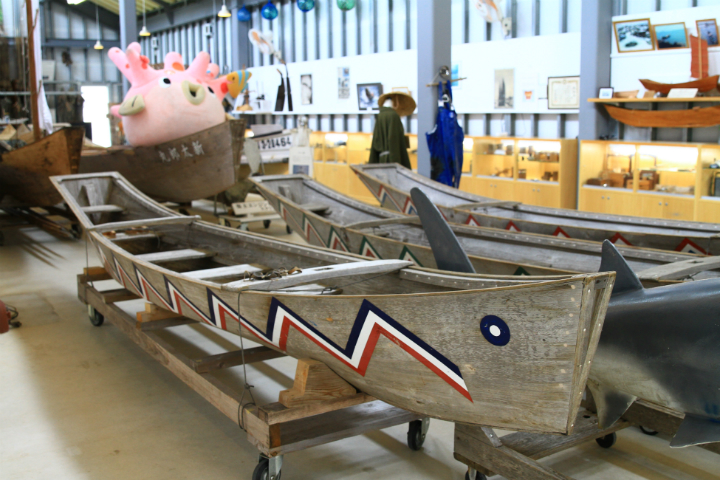

館内には、伝統的な小型帆掛漁船である「サバニ」、競泳用ゴーグルの原型となった「ミーカガン(水中メガネ)」、サバニのなかに溜まった海水を汲み出すための「ユートゥイ」など、実際に海人たちが使用していた海に関するさまざまな道具などが展示されています。

海好きな方はもとより、研究者や学者、作家など、さまざまな分野の方々が当館に訪れるそう。「いろいろな方が来館されますが、来館者の関心がもっとも高いのはミーカガンですね」と、資料館を運営されているNPO法人ハマスーキの理事長・上原謙(うえはらけん)さん。

まだ水中メガネと呼ばれるものがなかった時代のこと。海人たちは裸眼のまま海に潜って漁をしていたことから、視力低下など眼にトラブルを抱える人たちが少なくありませんでした。そのような状況下、1884年(明治17年)に、「糸満のエジソン」と呼ばれていた糸満海人の玉城保太郎(たまぐすくやすたろう)氏が「ミーカガン(水中メガネ)」を考案しました。

モンパノキ(方言名:ハマスーキ)でつくられたミーカガンの誕生によって海人たちの活動範囲は格段と広がり、漁獲高は飛躍的に高まりました。海人たちの漁業を一変させたと言っても過言ではないミーカガン。

1928年(昭和3年)、昭和天皇即位御大典の際、考案者の保太郎氏には水産業功労者として大礼記念章が授与されました。ミーカガンは糸満海人だけにとどまらず、当時の人々にとってたいへん有用な考案だったのです。

モンパノキ(方言名:ハマスーキ)でつくられたミーカガンの誕生によって海人たちの活動範囲は格段と広がり、漁獲高は飛躍的に高まりました。海人たちの漁業を一変させたと言っても過言ではないミーカガン。

1928年(昭和3年)、昭和天皇即位御大典の際、考案者の保太郎氏には水産業功労者として大礼記念章が授与されました。ミーカガンは糸満海人だけにとどまらず、当時の人々にとってたいへん有用な考案だったのです。

ミーカガンに次いで来館者の関心が高いのは「サバニ」です。鮫漁にも秀でていた糸満海人。サバニの語源は「サバンニ」。鮫(サバ)を捕る舟(ンニ)だそう。琉球王国時代、中国との交易用に鮫やイカ、ナマコなどの沖合漁がたいへん盛んであったことが語源から窺えます。

現在では、展示されているような木製の帆船サバニで漁に出る海人はほぼ皆無と思われますが、マリンスポーツとしてサバニを楽しんでいる方々もいらっしゃいます。糸満市潮崎町南浜公園で開催される「帆掛サバニ走せー大会」、帆掛サバニで座間味島(ざまみじま)から那覇港沖まで海上を渡る「サバニ帆漕レース」など、伝統的な帆掛サバニの保存・継承と海洋文化の普及・振興を目的とした大会が県内各地で開催されており、県外からの参加チームもあるほどです。沖縄の青い海にいくつものサバニが浮かぶ光景は圧巻です。こちらもぜひ一度ご覧になっていただきたいと思います。

次に来館者から関心が高いのは、「ユートゥイ」と「ウェーク」です。サバニのなかに溜まった海水は、太陽に熱せられてお湯のように温まることから「ユートゥイ(湯取り)」と呼ばれるそう。現在のユートゥイはプラスチック製の洗剤容器を切り取ったものですが、かつてはリュウキュウマツの根っこを削って、サバニの船底の曲線に合わせてつくられていました。

櫂であるウェークは、沖縄各地のハーリー(ハーレー)などで現在も目にすることができますが、展示されている木製のユートゥイはいまでは貴重な海道具。海人たちが使っていた木製ユートゥイは、まな板やお皿の代わりにもなる一石三鳥の便利な代物。機能的で美しい形状のユートゥイは、「民藝運動の父」と呼ばれ日本を代表する思想家のひとり柳宗悦(やなぎむねよし)氏から、「これほどの木工品はあるまい」と絶賛された逸品なのです。

現在、ミーカガンやユートゥイをつくることができる方は、糸満には謙さんおひとりだそう。謙さんはひとつひとつの道具の用途や歴史についても大変お詳しく、ミーカガン、サバニ、ユートゥイ、ウェーク、食の話、貝の話、漁の話などなど、それぞれが物語として1つの記事にできるほど事細かく説明してくださいます。

たくさんお話を伺ったなかから締め括りに、糸満スタイルの乾杯の音頭をご紹介いたします。乾杯の音頭は、「カリー!」と発声することが多い沖縄ですが、海人の町・糸満は少し違うようです。糸満の言葉で大漁のことを「コーバンギラー」と言います。「コーバンギラー、ニガヤビラ!(大漁を願いましょう!)」と乾杯の音頭が声高に発声されたら、一同で杯を掲げて「コーバンギラー!」と乾杯するのが糸満式。さぁ、今宵の泡盛はぜひ糸満式に「コーバンギラー!」と乾杯してみてくださいね。

糸満海人工房資料館

- 住所 /

- 沖縄県糸満市西崎町1丁目4番11号 糸満海のふるさと公園内(南側)

- 電話 /

- 098-987-1550

- URL /

- https://hamasuuki.com/

安積美加

同じカテゴリーの記事

よみもの検索