世界に誇れる南風原町(はえばるちょう)の宝物「琉球かすり」

世界に誇れる南風原町(はえばるちょう)の宝物「琉球かすり」

Reading Material

歴史文化

初回投稿日:2021.03.10

最終更新日:2024.04.19

最終更新日:2024.04.19

沖縄県には琉球ガラスや紅型(びんがた)、壺屋焼、琉球漆器など、伝統工芸品が数多く存在しています。国が指定した伝統工芸品は14品目。京都、新潟の次に多く、全国第3位です(平成27年6月時点)。

那覇市に隣接している南風原町(はえばるちょう)には、世界に誇れる伝統技術「琉球かすり」があります。

絣(かすり)は織物の技法のひとつ。日本国内だけでなく、インドやタイ、ラオス、フィリピン、カンボジアなどでも作られています。絣の技術が生まれたのは紀元前3~4世紀頃。インドが発祥地とされており、15世紀頃に東南アジアから琉球に伝わったと言われています。 現在、絣の着物は久留米絣 (福岡)、伊予絣(愛媛)、備後絣(広島)など日本各地で生産されていますが、その原点は沖縄の「琉球かすり」と言われています。

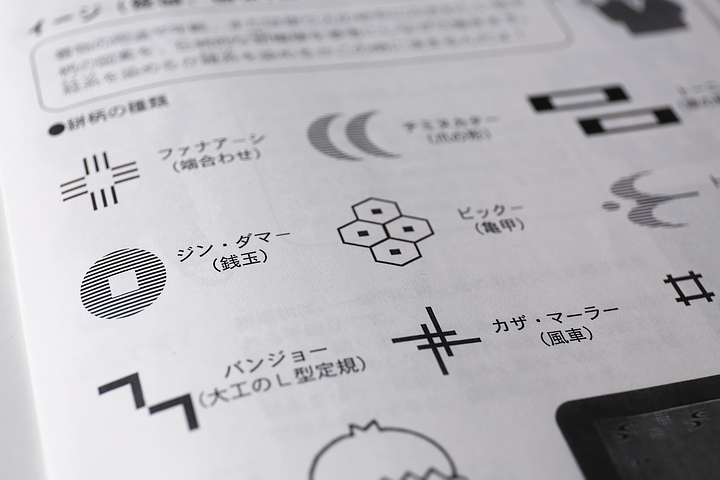

植物や動物、生活用品など、身近なものをモチーフにした模様も琉球かすりの特徴で、図柄は約600種類にもおよびます!

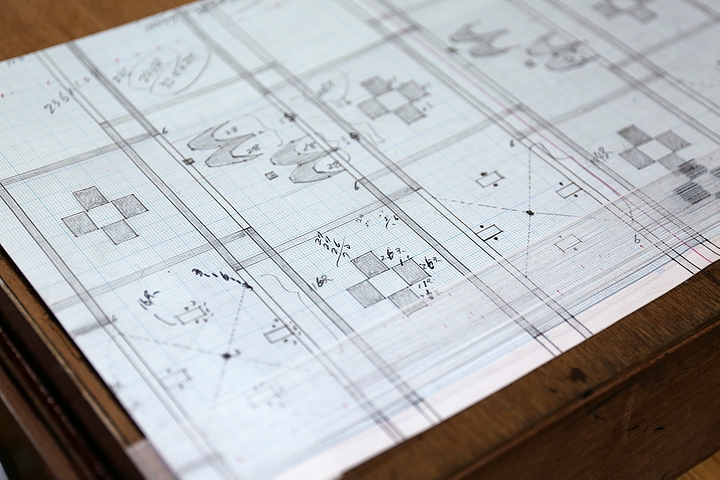

図柄は、琉球王朝時代から伝わる「御絵図帳(みえずちょう)」という見本帳に定められており、それをもとに職人たちが作り上げていたそう。図柄はミディ(水)やクム(雲)、トゥイグヮー(小鳥)、ビックー(亀甲)、そしてイン・ヌ・フィサー(犬の足跡)やトーニー(豚のえさ箱)などもあります。

織り上げる図柄を決めたら、糸の段階で配置を計算して、染色を行います。 琉球かすりは、県内で採取される植物染料(+現在は化学染料も使っています)を用いて糸を染色します。染めたくない部分は染液がその部分に浸透しないよう、糸で縛って防染。

染色後は糊付けをして伸ばし、整え、防染のために縛った糸を解き、図柄通りに柄を合わせて固定… とたくさんの工程があります。 しかも全て手作業で行うので、織り始めるまでには相当の手間と時間がかかります。

その複雑な工程を素人の私が理解することはなかなか難しく、ネットや本で調べてみてもいまひとつよく分かりませんでした。

そんな時に知った「かすりの道ツアー」。琉球かすりを作っている工房や、織り機を手作りする製作所を見学できる散策ルートを南風原町観光協会のコーディネーターガイドさんと一緒に歩くツアーです。

所要時間は約120分。琉球かすり会館周辺の「かすりの道」と呼ばれる通りをのーんびりとまわります。

まずはイジュンガー公園。公園のまわりには染料となる樹木が12本植えられています。例えばフクギの樹皮やクチナシの果実は黄色に、センダンの葉は黄色や茶色に、アカギの樹皮は赤茶色に染めたい時に使うのだそう。

こちらは、染色後に糸をピンと張った状態で糊付けするための「糸張り場」。糊付けをした後に染める工程に入ります。

織物作家の故大城廣四郎さんの技を受け継ぐ『大城廣四郎織物工房』では、大勢の女性が、着尺(大人の着物を一枚仕立てるための布地のこと。規格は横幅40cm、長さ12m30cm~13m)や帯、シャツやタペストリーなどに加工するための布を織っている様子を間近で見学することが出来ます。

シャー、トントン♪ シャー、トントン♪ という機織りの音が一定のリズムで工房内に鳴り響き渡り、織り機の中で数本の糸が少しずつ布に仕上がっていく様子は、ずっと見ていても飽きることはありませんでした。「着尺の場合、どれぐらいのスピードで織れるものなのですか?」と職人さんに尋ねてみる と、「人によっても違いますが、1時間で50cmぐらいです」と答えて下さいました。

大城織機製作所は、全国に2ヶ所しかない織機を生産している貴重な工房。織り機はベイヒバや杉で作るそうで、一台作るのに一ヶ月ほどかかるのだそう。

知らなければ見落としてしまいそうな場所や道具、技・工程を、ガイドさんや工房の方が丁寧に教えてくれるので大変分かりやすく、ツアーに参加してみてますます琉球かすりに興味が湧いてきました。

手織りならではの繊細な味わいは、時代を超えても色あせることはありません。 琉球王朝時代から受け継がれている技術を継承し、今も昔と同じ方法で作り続ける職人たち。彼らによって更に歴史を積み上げている琉球かすりに、私はとても魅力を感じました。

「百聞は一見に如かず」と言いますが、本当にその通りなのだなぁと実感。 実際に見なければ、きっとこのまま分からないことだらけだったはずです。 興味のある方は、ぜひツアーに参加してみてくださいね。日程は南風原町観光協会の公式サイトでご確認下さい。また、琉球かすり会館には「かすりの道散策マップ」もありますので、マップを片手にご自身でまわるのも良いかもしれません。

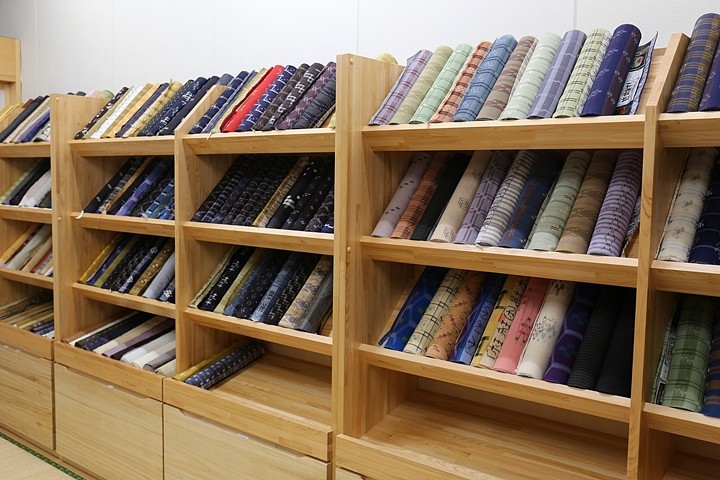

琉球かすりを使用したネクタイやペンケース、草履、バッグなどは琉球かすり会館の販売コーナーで購入することが出来ます。手作業ならではのかすれ具合や柔らかさも魅力の一つ。例え同じ柄のものでも世界に二つとして同じものはありません。

一つ一つ微妙に風合いが異なりますので、実際に手に取ってご覧ください。

シンプル過ぎず、かといって派手過ぎることもなく、何年たっても古さを感じさせない模様と色合いが美しい琉球かすり。南風原町の宝物を、沖縄観光の際にぜひ触れてみてください。

琉球かすりについて

琉球絣事業協同組合のHP http://ryukyukasuri.com/

ツアー情報(4名から受付可。希望日と人数をお電話にてお伝えください)

南風原町観光協会の公式サイト http://www.haebaru-kankou.jp/

![]() 舘 幸子(たち さちこ)

舘 幸子(たち さちこ)

- 前の記事 「音楽はみんなのもの」。垣根なく精一杯のうとぅいむち(おもてなし)で迎えてくれる那覇市栄町の「遊処 永楽(あしびどぅくる えいらく)」はあたたかな人たちが集う民謡居酒屋

- 次の記事 カジュアルなスタイルで国内外のクラフトビールを楽しめる専門店『Beerbar Felt』(那覇市)

同じカテゴリーの記事

よみもの検索