チャンプリンガルは生きる力《琉球GLOCALキッズ》

チャンプリンガルは生きる力《琉球GLOCALキッズ》

Reading Material

歴史文化

放送日:2025.03.31 ~2025.04.04

初回投稿日:2025.04.08

最終更新日:2025.04.08

最終更新日:2025.04.08

目次

宜野湾市大山の国道58号線沿いに、オルタナティブスクールと学童を兼ね備えた「琉球GLOCALキッズ」があります。

オルタナティブスクールとは、従来の学校教育とは異なる教育理念やカリキュラムを採用した学校のこと。

琉球GLOCALキッズは、琉球大学発のベンチャーとして1年半前にスタートしました。GLOCALとは、世界(GLOBAL)× 地域(LOCAL)を掛け合わせた造語で、世界的な広い視野を持ち、身近な地域や人々を大切にする、多文化共生を生きるという思いを込めています。

琉球GLOCALキッズは、国道58号線沿いに佇む築約70年の古民家

留学生の現状と教育現場を結ぶ

琉球GLOCALキッズのCEOを務めるのは、現在も琉球大学でグローバル教育に携わる教育博士の山元淑乃さん。

「私は、2007年から18年間、日本語がまったくできない留学生の指導を担当してきました。修士や博士の資格を持つ優秀な学生たちは、英語は堪能ですが、日本語不足が大きな障害となって就職できず、日本や沖縄に定住したいと考えているものの、なかなかその道が開けない状況が続いていました。

そのような中、アフガニスタンやミャンマーで政変が起こり、日本にいる学生たちが帰国できなくなるという事態が発生しました。

元々、琉球大学では、JICA(国際協力機構)のプログラムの一環で、多くのアフガニスタン人留学生を受け入れていましたが、その計画は、彼らが母国に戻り、要職に就くことを想定していたため、中断してしまいました。

大学を卒業して、すでに帰国した学生たちも母国で安全を確保できず、避難生活を余儀なくされる中で、私の元に多くのSOSが届き、日本に定住して、職を得るための支援が必要であると痛感しました。

同時に、日本国内では若年層の起業支援の動きが活発化していて、大学内にもスタートアップ支援施設が整備され、アントレプレナーシップ教育を奨励する動きがありました。留学生たちの間でも、何かを始めたい、という声が多くあり、そのサポートをしているうちに、現在の活動に繋がりました。

当初は、留学生が学童保育を担当する場を作りたいと考えていましたが、不登校問題が注目される中で、学校に通えない子どもたちと、避難してきたアフガニスタン人留学生が交流できる場を作れば、双方の課題を解決できるのではないかと思ったんです」

「最初は、子どもたちを机に向かわせるのもひと苦労でしたが、開校して1年半、今では学びたいという自主性が見られます」と山元淑乃さん

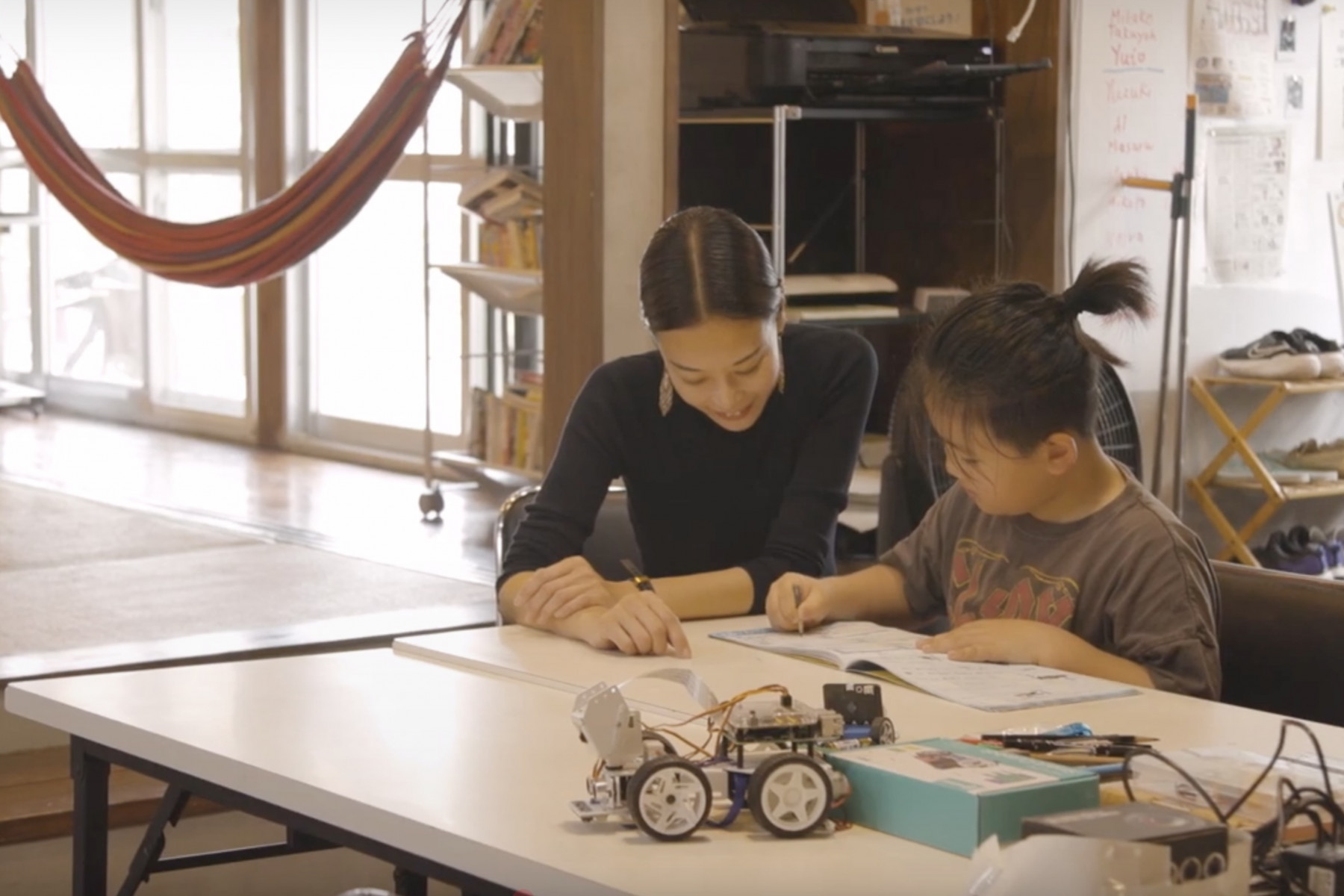

子どもの学習能力に合わせて、先生が一人ひとり個別に勉強をみます

チャンプリンガルを実践するみんなの居場所

琉球大学内では、留学生を孤立させず、日本人学生と混ざり合う環境を作ることを重視し、「チャンプリンガル」という理念の下に、地域貢献を目的としたプロジェクトベースの授業を実践していました。

チャンプリンガルは文字通り、Chample (混ぜる) と Lingual (言語)を掛け合わせた言葉。英語が苦手でシャイな日本人学生も、この授業でなら留学生と混ざり合うことができます。

大学でも、年に2回、留学生と子どもが触れ合うチャンプリンガルイベントを行っていましたが、あくまでも単発のイベントです。山元さんは、拠点があったら、日常的に留学生と子どもたちが交流できると考えました。

また、山元さん自身もシングルマザーとして、親や親せきもいない中で、二人の子どもを育てた経験から、シングルマザーが安心して子どもを託せる場所を作りたいという思いもありました。

外国人教師による英語指導。英語には力を入れていますが、あくまでもコミュニケーションツール。その前に母国語をしっかりと学ぶことが大切、と山元さん

学校に行かなくても生きる力を学べる場

重要視しているのは、学校に行っていなくても、子どもたちが社会で生きる力を身につけること。

山元さんはいいます。

「私は大学で移動する(いろんな環境で育つ)子どもの研究も行っていますが、ちゃんとした一つの言葉を身につけないと、思考は発達しません。日本人はまずは日本語をしっかり身につけることがとても大切です」

現在、年長から中学3年生までの子どもたちが在籍しており、卒業後も希望があれば高校・大学受験まで受け入れたい、海外の高校・大学への進学もサポートして、沖縄から世界に羽ばたいてほしい、と山元さんは考えています。

現在、生徒は日本人の子どもが中心ですが、指導にはアフガニスタン、バングラデシュ、インド、ミャンマー、スイス、中国出身の留学生たちが関わり、日本人スタッフとともに学習をサポートしています。

先生のプラタップ アロックさんからインド式数学やプログラミングを学ぶ子どもたち

日本とインド教育の違い

琉球GLOCALキッズのCTOであるインド出身のプラタップ アロックさんは、琉球大学卒業生で琉球大学工学部特命准教授であり、現在、琉球大学工学部でITとアントレプレナーシップ教育に携わる他、県内外のさまざまな企業のAI開発や研究、ソフトやハードウェアのエンジニアとして活躍しています。

「私はインド出身です。インドの教育と日本の教育は、授業の進め方には大きな違いがありますね。日本の教育は実践的な学習を重視していると感じます。

私の娘は小学校に通っていて、保護者会やPTAに参加する機会があり、そこで初めて、日本の学校がどのように子どもたちを教育しているのかを知りましたが、私がインドで受けた教育とは全く違うもので、とても新鮮でした。

日本の小学校では、協働性・生活力の育成が重視され、実験・観察・体験学習などが豊富です。インドの小学校では、そういった教育はほとんどなく、学力重視。

試験の点数が全てで、順位や成績による競争が激しいです。優秀な人は這い上がり、そうでない人はどんどん落第していきます。

子ども自身が掃除や配膳などを行うこともありません。だからこそ、日本の教育スタイルはとても魅力的に感じます。

これは、私が日本とインドの教育の違いとして最も大きく感じた点の一つです。

ここではインドと日本、どちらの良さも生かした教育を実践したいです」

「一人で子どもを育てていた当時は、行事にまで手が回らなかった」と山元さん。その経験から、すべての子どもたちが季節の伝統を楽しめるようにと、行事は本格的に取り入れています

もと琉球大学の留学生のサルタナ サンジダさんはバングラディシュ出身。「子どもたちが私に一生懸命日本語を教えてくれるのがうれしいです」

ランチメニューは、野菜が多めですが、子どもたちは残さずいただきます

食べたら自分で食器も洗います。「子どもたちには、掃除や後片付けなど、自分のことは自分ですること。ヘルスケアに関しては、目と歯はとにかく大切にしなさいと教えています」と山元さん

自主性を育む

1日の流れは、9時登校、その後、掃除と朝の運動、10時半から12時半まで、子どもたち一人ひとりの学力に合わせた個別指導、14時までランチと休憩、午後は音楽や美術に触れたり、散歩に出たり。

16時〜17時半まではプロジェクトワークとして、社会課題に対する意識を高めるためのアントレプレナーシップ教育を行います。季節の行事や多文化を理解する催しなど、年間を通して内容は多岐にわたっています。

また、琉球GLOCALキッズには、学童や外国人向けの日本語クラスもあり、1日を通して、目的も年代もさまざまな交流が生まれる場でもあります。

休憩時間には、大きい子も小さい子もみんなで一緒に遊びます

夕方になると、大人の日本語教室も。外国人の先生たちに、子どもたちが日本語を教えてあげます

琉球GLOCALキッズが大切にしていること

誰も傷つけない 誰も取り残さない

山元さんは話します。

「私自身、ルーマニアやラトビアの大学で日本語を教えていた経験があり、現地での厳しい生活を通じて、社会的に弱い立場の人々が直面する困難を、身をもって学びました。その経験を活かし、日本にいる留学生や不登校の子どもたちが安心して学び、成長できる場を提供することを目指しています。

いろんな言葉の人がいる場所では、どの言葉やツールを使ってもいいので、その場にいる人を誰一人取り残さないことを大切にしていきたいと思います」

古民家オルタナティブスクール&学童 琉球GLOCALキッズ

- 住所 /

- 沖縄県宜野湾市大山6-3-2

- TEL /

- 090-8290-2343

- Webサイト /

- https://www.ryukyu-glocal.com/

![]() 沖縄CLIP編集部

沖縄CLIP編集部

TVアーカイブ配信中

放送日:2025.03.31 ~ 2025.04.04

-

放送日:2025.03.31

-

放送日:2025.04.01

-

放送日:2025.04.02

-

放送日:2025.04.03

-

放送日:2025.04.04

同じカテゴリーの記事

よみもの検索