那覇市・栄町市場の中にある平和を願う劇場「ひめゆりピースホール」

那覇市・栄町市場の中にある平和を願う劇場「ひめゆりピースホール」

Reading Material

歴史文化

初回投稿日:2025.04.17

最終更新日:2025.04.09

最終更新日:2025.04.09

目次

ひめゆり学徒隊の母校跡に建てられた栄町市場

ゆいレール「安里(あさと)」駅から歩いてすぐの場所にある栄町(さかえまち)市場。迷路のような筋道に八百屋、精肉店などが軒を連ね、昔ながらの対面販売が楽しめる場所。この市場の中に、演劇が楽しめる小さな劇場「ひめゆりピースホール」があります。

![ひめゆりピースホールの案内板]()

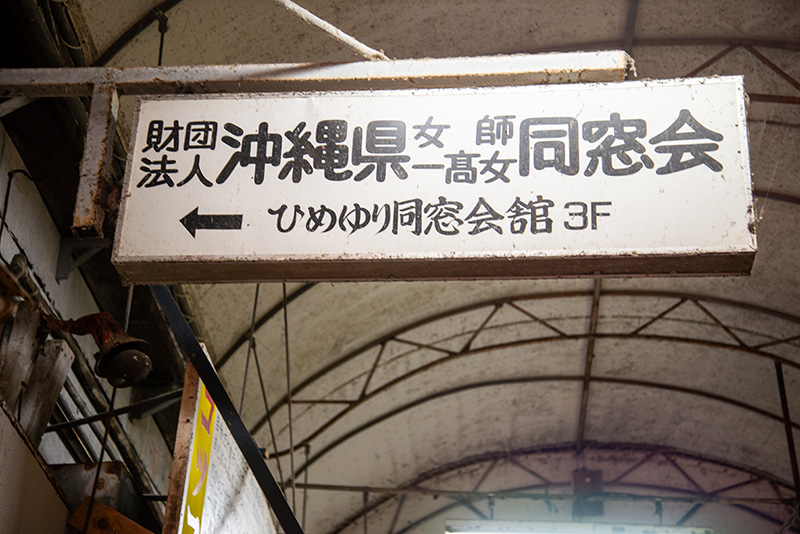

「ひめゆり」と聞いて、沖縄戦で看護要員として動員された「ひめゆり学徒隊」を思い起こす方も多いでしょう。実は、現在栄町市場がある周辺一帯は、戦前、「ひめゆり学徒隊」の母校である沖縄師範学校女子部、沖縄県立第一高等女学校があった場所。それに由来して、1968年、ひめゆり同窓生たちが力を合わせ、市場内に平和発信の拠点として「ひめゆり同窓会館」を建立しました。

![ひめゆり同窓会館の案内板]()

その「ひめゆり同窓会館」の2階に、2017年誕生したのが「ひめゆりピースホール」。平和と文化芸術の島である沖縄を、ここから発信し続けたいという思いのもと、さまざまな舞台公演が行われて来ました。公演のない日は、同窓生の皆さんが、このホールに月2回集まり、コーラスの練習を行っています。同窓生の中には今年、カジマヤー(97歳の長寿祝いの行事)を迎える方が5人いらっしゃるとか。会館の入り口には、同窓会の看板も残っており、沖縄師範学校女子部、沖縄県立第一高等女学校の戦前の写真も展示されています。

![展示されているのは沖縄師範学校女子部、沖縄県立第一高等女学校の戦前の写真]()

「ひめゆり」と聞いて、沖縄戦で看護要員として動員された「ひめゆり学徒隊」を思い起こす方も多いでしょう。実は、現在栄町市場がある周辺一帯は、戦前、「ひめゆり学徒隊」の母校である沖縄師範学校女子部、沖縄県立第一高等女学校があった場所。それに由来して、1968年、ひめゆり同窓生たちが力を合わせ、市場内に平和発信の拠点として「ひめゆり同窓会館」を建立しました。

その「ひめゆり同窓会館」の2階に、2017年誕生したのが「ひめゆりピースホール」。平和と文化芸術の島である沖縄を、ここから発信し続けたいという思いのもと、さまざまな舞台公演が行われて来ました。公演のない日は、同窓生の皆さんが、このホールに月2回集まり、コーラスの練習を行っています。同窓生の中には今年、カジマヤー(97歳の長寿祝いの行事)を迎える方が5人いらっしゃるとか。会館の入り口には、同窓会の看板も残っており、沖縄師範学校女子部、沖縄県立第一高等女学校の戦前の写真も展示されています。

沖縄の平和と文化を発信する拠点として

「ひめゆりピースホール」で行われる公演は、年間7~8作品。その公演の企画・制作を手がけているのが、舞台制作事務所「エーシーオー沖縄」(Art Community Organization)の皆さんです。コンセプトは、「劇場は命薬(ヌチグスイ)」。心や体に染み渡る、命の薬のような演劇で、「生きる力」を養い育てられるような場を創生したい。そんな思いのもと、日々舞台作りに心を注いでいます。

![公演のポスタービジュアル]()

伊波二郎氏によるイラストが目を引く公演のポスタービジュアル

「エーシーオー沖縄」の設立は1992年。国内外の舞台作品が集う「国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ」(愛称:キジムナーフェスタ/現・りっかりっかフェスタ)の企画立ち上げを機に、設立されました。以来、沖縄県内外のさまざまな劇場で主催公演を行ってきましたが、2021年、「ひめゆり平和祈念財団」からの提案を受け、「ひめゆり同窓会館」の3階に事務所を構えたことを機に、2階の「ひめゆりピースホール」をメインの上演劇場にし、この地での新たな出発を決意したそうです。

![エーシーオー沖縄の案内板]()

「ここを活動拠点に、複眼的に、重層的に平和と文化を発信したいと思いました。小さな劇場だけど、みんなでいつも『この場所はずっと大事にしようね』と話しています」

そう語るのは、「エーシーオー沖縄」代表の下山久(しもやまひさし)さん。ひめゆり同窓生の方々は、毎作品鑑賞に訪れてくださるそうです。

![ひめゆりピースホール入口]()

「公演が始まる前、お客様の前でご挨拶するときには、いつもこの場所の歴史についてお話しています。同窓生の方々にお会いすると、戦時中の体験をいろいろとお話してくださるんです。今いるこの場所は、そういう皆さんの思いの上にあるってことを忘れてはいけないなと思います。ひめゆり学徒隊の母校の跡地であることを知らない方はまだまだ多いと思うので、知って頂きたいという思いでお伝えしています」

伊波二郎氏によるイラストが目を引く公演のポスタービジュアル

「エーシーオー沖縄」の設立は1992年。国内外の舞台作品が集う「国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ」(愛称:キジムナーフェスタ/現・りっかりっかフェスタ)の企画立ち上げを機に、設立されました。以来、沖縄県内外のさまざまな劇場で主催公演を行ってきましたが、2021年、「ひめゆり平和祈念財団」からの提案を受け、「ひめゆり同窓会館」の3階に事務所を構えたことを機に、2階の「ひめゆりピースホール」をメインの上演劇場にし、この地での新たな出発を決意したそうです。

「ここを活動拠点に、複眼的に、重層的に平和と文化を発信したいと思いました。小さな劇場だけど、みんなでいつも『この場所はずっと大事にしようね』と話しています」

そう語るのは、「エーシーオー沖縄」代表の下山久(しもやまひさし)さん。ひめゆり同窓生の方々は、毎作品鑑賞に訪れてくださるそうです。

「公演が始まる前、お客様の前でご挨拶するときには、いつもこの場所の歴史についてお話しています。同窓生の方々にお会いすると、戦時中の体験をいろいろとお話してくださるんです。今いるこの場所は、そういう皆さんの思いの上にあるってことを忘れてはいけないなと思います。ひめゆり学徒隊の母校の跡地であることを知らない方はまだまだ多いと思うので、知って頂きたいという思いでお伝えしています」

初めての沖縄で受けた衝撃を演劇に

「エーシーオー沖縄」が企画・制作する作品は、沖縄戦や基地問題をテーマにしたものから、沖縄の風習や文化をベースに笑いを誘うユーモラスなものまで、さまざま。沖縄に向き合い、沖縄の心を舞台で届けたい。そうした根底にある思いは、まだ「エーシーオー沖縄」を設立する前、代表の下山さんが初めて沖縄を訪れたときの体験が原点となっています。

「私は東京生まれなんですが、1972年、復帰の年の10月6日に初めて沖縄に来たんです。道を歩いていると、琉球舞踊道場や民謡酒場がたくさんあって、家々の開け放たれた窓から歌三線が聞こえて来て。アメリカ統治下にあった時代から、沖縄の人たちは自分たちのアイデンティティーのために、島唄や文化を大事にしてきたんだな、と。あらゆることにショックを受けました。東京のあまりルーツのない場所で育った私にとって、こんなにも文化が強く残っているということ、人々の生きる力というものに感銘を受けて、沖縄をテーマにした舞台を作りたいと思うようになったんです」

![2022年上演「カタブイ、1972」より。撮影/坂内太]()

2022年上演「カタブイ、1972」より。撮影/坂内太

下山さんは、その後、東京・池袋に小劇場「パモス青芸舘」を開場し、1979年、沖縄シリーズをスタートします。沖縄を代表する唄者、嘉手苅林昌(かでかるりんしょう)さんや、国吉源次(くによしげんじ)さんを招いた唄会や、沖縄芝居役者の方々が出演する演劇、琉球舞踊の公演、沖縄映画の上映など、毎月1~2公演を行うペースで、沖縄シリーズを充実化させていきました。

「私は東京生まれなんですが、1972年、復帰の年の10月6日に初めて沖縄に来たんです。道を歩いていると、琉球舞踊道場や民謡酒場がたくさんあって、家々の開け放たれた窓から歌三線が聞こえて来て。アメリカ統治下にあった時代から、沖縄の人たちは自分たちのアイデンティティーのために、島唄や文化を大事にしてきたんだな、と。あらゆることにショックを受けました。東京のあまりルーツのない場所で育った私にとって、こんなにも文化が強く残っているということ、人々の生きる力というものに感銘を受けて、沖縄をテーマにした舞台を作りたいと思うようになったんです」

2022年上演「カタブイ、1972」より。撮影/坂内太

下山さんは、その後、東京・池袋に小劇場「パモス青芸舘」を開場し、1979年、沖縄シリーズをスタートします。沖縄を代表する唄者、嘉手苅林昌(かでかるりんしょう)さんや、国吉源次(くによしげんじ)さんを招いた唄会や、沖縄芝居役者の方々が出演する演劇、琉球舞踊の公演、沖縄映画の上映など、毎月1~2公演を行うペースで、沖縄シリーズを充実化させていきました。

国内外で300回以上上演された「島口説」

劇作家・謝名元慶福(じゃなもとけいふく)さんが書き上げ、北島角子(すみこ)さんが一人芝居を快演したことで今なお語り継がれている「島口説(しまくどぅち)」の初演が行われたのも、この沖縄シリーズの舞台でした。

「当時私は、東京と沖縄を行き来しながら、出演して頂きたい皆さんに直接会って依頼をしていました。北島角子さんは、最初は『いいよ~』と快諾してくださったんだけど、台本をお渡ししたら『これ全部覚えなくちゃいけないわけ? 一人芝居ってなんね?』と(笑)。当時、俳優の坂本長利(ながとし)さんが一人芝居をやっていたので、北島さんと一緒に舞台を観に行き、いろいろ参考にさせて頂きながら、東京でお稽古を重ねていきました。一人芝居に初めて挑戦するということもあって、ご本人もひどくプレッシャーを感じていらっしゃったと思いますが、熱心に打ち込んでくださって、素晴らしいお芝居を見せてくださいました。東京では1979年9月と1980年5月に上演して、沖縄では1980年に那覇市の『郷土劇場』で上演しました。その後、平和教育として県内の学校を回ったり、海外にも招かれて、上演回数は計300回以上。沖縄の戦前・戦中・戦後の激動の時代を、ひとりの女性が泣いて笑って生き抜いた物語。とても思い出深い作品です」

![2022年上演「島口説」より、城間やよいさん(左)、知花小百合さん(右)。撮影/坂内力]()

2022年上演「島口説」より、城間やよいさん(左)、知花小百合さん(右)。撮影/坂内力

「島口説」は、北島角子さんが2017年に逝去された後、2018年6月より新たに2人バージョンとなり、上演されることに。同年、喜舎場泉(きしゃばいずみ)さん、城間(しろま)やよいさんの出演で「国立劇場おきなわ」にて上演、2022年には、城間やよいさん、知花小百合さんの出演で「ひめゆりピースホール」にて上演されました。

![2022年上演「島口説」より。撮影/坂内力]()

2022年上演「島口説」より。撮影/坂内力

![2022年上演「島口説」より。撮影/久高友昭]()

2022年上演「島口説」より。撮影/久高友昭

「当時私は、東京と沖縄を行き来しながら、出演して頂きたい皆さんに直接会って依頼をしていました。北島角子さんは、最初は『いいよ~』と快諾してくださったんだけど、台本をお渡ししたら『これ全部覚えなくちゃいけないわけ? 一人芝居ってなんね?』と(笑)。当時、俳優の坂本長利(ながとし)さんが一人芝居をやっていたので、北島さんと一緒に舞台を観に行き、いろいろ参考にさせて頂きながら、東京でお稽古を重ねていきました。一人芝居に初めて挑戦するということもあって、ご本人もひどくプレッシャーを感じていらっしゃったと思いますが、熱心に打ち込んでくださって、素晴らしいお芝居を見せてくださいました。東京では1979年9月と1980年5月に上演して、沖縄では1980年に那覇市の『郷土劇場』で上演しました。その後、平和教育として県内の学校を回ったり、海外にも招かれて、上演回数は計300回以上。沖縄の戦前・戦中・戦後の激動の時代を、ひとりの女性が泣いて笑って生き抜いた物語。とても思い出深い作品です」

2022年上演「島口説」より、城間やよいさん(左)、知花小百合さん(右)。撮影/坂内力

「島口説」は、北島角子さんが2017年に逝去された後、2018年6月より新たに2人バージョンとなり、上演されることに。同年、喜舎場泉(きしゃばいずみ)さん、城間(しろま)やよいさんの出演で「国立劇場おきなわ」にて上演、2022年には、城間やよいさん、知花小百合さんの出演で「ひめゆりピースホール」にて上演されました。

2022年上演「島口説」より。撮影/坂内力

2022年上演「島口説」より。撮影/久高友昭

沖縄戦中の洞窟内の悲劇を描いた「洞窟(ガマ)」

下山さんが企画制作を手がけてきた作品には、この「島口説」のように、演出家や出演者、劇場の場所が変わりながらも、脈々と演じ継がれてきた作品がたくさんあります。それはつまり、時代や世代を超えて、胸に響く普遍的なメッセージが宿っているということ。沖縄戦中、洞窟に逃げ込んだ人々の極限下の状況を描いた作品「洞窟(ガマ)」もそのひとつです。

![「エーシーオー沖縄」の所属女優だった平良とみさんの写真]()

「エーシーオー沖縄」の所属女優だった平良とみさんの写真。「ひめゆりピースホール」の入り口に飾られている。

嶋津与志(しまつよし)さん作「洞窟」は、1980年に「パモス青芸舘」の沖縄シリーズにて初演。平良(たいら)とみさん、嘉数好子(かかずよしこ)さん、北村三郎さんなど、沖縄芝居界を代表する役者の皆さんが出演しました。1995年には、戦後50年企画として、本物の自然洞窟内を舞台にした具志頭村(ぐしちゃんそん)「ガラビ壕」での公演をはじめ、県内各地の約10カ所を巡演。それから戦後75年となる2020年、「ひめゆりピースホール」にて25年ぶりの上演が行われ、2024年の慰霊の日前後にも同ホールにて再演されています。

![2024年上演「洞窟(ガマ)」より。写真撮影/坂内太]() 2024年上演「洞窟(ガマ)」より。写真撮影/坂内太

2024年上演「洞窟(ガマ)」より。写真撮影/坂内太

「1995年に『ガラビ壕』で上演したのは、劇場の舞台で上演するより、本物の洞窟で上演したほうが発信力があると感じたからです。当時、6月23日の『慰霊の日』のことが県外のメディアで取り上げられることは少なく、もっと全国的に沖縄戦の実像を伝えなくては、と感じていました。洞窟の入り口から70~80メートルほど進んだところにある広い鍾乳洞を舞台にしたんですが、お客さんがそこに辿り着くまでの道に足場を作ってもらったり、照明のために発電機を持ちこんだり、それはもういろいろ大変でした(笑)。でも、リアルな環境で戦中の悲惨な状況を追体験することには、大きな力があったと思います。東京からも新聞社の方々が訪れて、大々的に報じてくださって、たくさんの反響をいただきました」

![2024年上演「洞窟(ガマ)」より。写真撮影/坂内太]()

2024年上演「洞窟(ガマ)」より。写真撮影/坂内太

「エーシーオー沖縄」の所属女優だった平良とみさんの写真。「ひめゆりピースホール」の入り口に飾られている。

嶋津与志(しまつよし)さん作「洞窟」は、1980年に「パモス青芸舘」の沖縄シリーズにて初演。平良(たいら)とみさん、嘉数好子(かかずよしこ)さん、北村三郎さんなど、沖縄芝居界を代表する役者の皆さんが出演しました。1995年には、戦後50年企画として、本物の自然洞窟内を舞台にした具志頭村(ぐしちゃんそん)「ガラビ壕」での公演をはじめ、県内各地の約10カ所を巡演。それから戦後75年となる2020年、「ひめゆりピースホール」にて25年ぶりの上演が行われ、2024年の慰霊の日前後にも同ホールにて再演されています。

2024年上演「洞窟(ガマ)」より。写真撮影/坂内太

2024年上演「洞窟(ガマ)」より。写真撮影/坂内太「1995年に『ガラビ壕』で上演したのは、劇場の舞台で上演するより、本物の洞窟で上演したほうが発信力があると感じたからです。当時、6月23日の『慰霊の日』のことが県外のメディアで取り上げられることは少なく、もっと全国的に沖縄戦の実像を伝えなくては、と感じていました。洞窟の入り口から70~80メートルほど進んだところにある広い鍾乳洞を舞台にしたんですが、お客さんがそこに辿り着くまでの道に足場を作ってもらったり、照明のために発電機を持ちこんだり、それはもういろいろ大変でした(笑)。でも、リアルな環境で戦中の悲惨な状況を追体験することには、大きな力があったと思います。東京からも新聞社の方々が訪れて、大々的に報じてくださって、たくさんの反響をいただきました」

2024年上演「洞窟(ガマ)」より。写真撮影/坂内太

戦後80年の節目に体感してほしい演劇の力

その公演から30年後、今年2025年は、戦後80年という節目の年。「ひめゆりピースホール」では、1月より戦後80年企画公演の上演が始まっています。第1弾となった「真(まこと)の花や」は、1986年に謝名元慶福さんによって書かれた戯曲を初めて舞台化したもの。八重山地方に伝わるあの世とこの世を結ぶ祭事「アンガマ」の芝居を鍵に、過去と現在を行き来し、戦時中の悲しい記憶と、今、島で起きている問題とが複雑に交差していく物語です。

![2025年上演「真の花や」より。撮影/坂内太]() 2025年上演「真の花や」より。撮影/坂内太

2025年上演「真の花や」より。撮影/坂内太

第2弾は、又吉栄樹(またよしえいき)さんの1996年芥川賞受賞作品を初舞台化した「豚の報い」。御嶽(うたき)や先祖への祈りを大切にする沖縄の精神性が根底に描かれた作品。人々の暮らしに密接な豚の存在が、沖縄のアイデンティティーとして表現され、物語の随所で登場する着物姿の豚が強いメッセージ性を残す舞台でした。

![2025年上演「豚の報い」より。撮影/坂内太]() 2025年上演「豚の報い」より。撮影/坂内太

2025年上演「豚の報い」より。撮影/坂内太

今後も、6月23日の慰霊の日週間には、池澤夏樹さん原作による「カデナ」の初舞台化が行われるほか、戦後80年企画公演は続いていきます。

「沖縄の心は、平和の心。そんな沖縄のアイデンティティーが私たちの作る舞台から伝わったらいいなと思います」と、下山さん。

「演劇の現場では、俳優の皆さんと同じ時間、同じ空間を共有できます。俳優さんが自分に語りかけてくるような、迫ってくるような強さがある。それが演劇の力だと思います。今年は、特に戦後80年という節目でもあるので、ぜひ沖縄に心を寄せて頂いて、劇場で演劇を観て頂き、沖縄をよりリアルに体感していただけたら嬉しいですね」

【公演のお問い合わせ】

エーシーオー沖縄

住所/沖縄県那覇市安里388-1 ひめゆり同窓会館3F

電話番号/098-943-1357

ホームページ/https://www.acookinawa.com/

2025年上演「真の花や」より。撮影/坂内太

2025年上演「真の花や」より。撮影/坂内太第2弾は、又吉栄樹(またよしえいき)さんの1996年芥川賞受賞作品を初舞台化した「豚の報い」。御嶽(うたき)や先祖への祈りを大切にする沖縄の精神性が根底に描かれた作品。人々の暮らしに密接な豚の存在が、沖縄のアイデンティティーとして表現され、物語の随所で登場する着物姿の豚が強いメッセージ性を残す舞台でした。

2025年上演「豚の報い」より。撮影/坂内太

2025年上演「豚の報い」より。撮影/坂内太今後も、6月23日の慰霊の日週間には、池澤夏樹さん原作による「カデナ」の初舞台化が行われるほか、戦後80年企画公演は続いていきます。

「沖縄の心は、平和の心。そんな沖縄のアイデンティティーが私たちの作る舞台から伝わったらいいなと思います」と、下山さん。

「演劇の現場では、俳優の皆さんと同じ時間、同じ空間を共有できます。俳優さんが自分に語りかけてくるような、迫ってくるような強さがある。それが演劇の力だと思います。今年は、特に戦後80年という節目でもあるので、ぜひ沖縄に心を寄せて頂いて、劇場で演劇を観て頂き、沖縄をよりリアルに体感していただけたら嬉しいですね」

【公演のお問い合わせ】

エーシーオー沖縄

住所/沖縄県那覇市安里388-1 ひめゆり同窓会館3F

電話番号/098-943-1357

ホームページ/https://www.acookinawa.com/

ひめゆりピースホール

- 住所 /

- 沖縄県那覇市安里388-1 ひめゆり同窓会館2F

- Webサイト /

- https://peace-hall.jimdofree.com/

![]() 岡部 徳枝

岡部 徳枝

同じカテゴリーの記事

よみもの検索